Pflegenotstand, Kommerzialisierung der Pflege und Corona – die Rechte von Menschen mit Demenz kommen schnell unter die Räder. Rechtswissenschaftler Prof. Thomas Klie beobachtet aktuelle Entwicklungen mit Sorge.

Doch der Autor des Buchs «Recht auf Demenz» hat auch Ideen, wie man es anders machen könnte. Mit alzheimer.ch spricht er über sorgende Gemeinschaften, Bedingungen guten Lebens im Alter und was sich im Pflegesektor ändern muss.

alzheimer.ch: Professor Klie, wie hat man Menschen mit Demenz wahrgenommen, als Sie Kind waren?

Thomas Klie: In Norddeutschland – da komme ich her – sprach man von «tüddeligen» Leuten. Die Begriffe «Demenz» oder «Alzheimer» waren noch nicht etabliert, das Phänomen war in den Fünfzigerjahren auch kaum erforscht. Manche gingen tolerant und humorvoll mit den Symptomen um. Tendenziell wurden Menschen aber weggesperrt, wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen konnten. Institutionen griffen zu disziplinierenden und medikalisierenden Massnahmen. Freiheitsentzug war ein akzeptiertes Mittel.

In Ihrem Buch bezeichnen Sie die «Medikalisierung der Demenz» als gesellschaftliche Coping-Strategie.

Wenn ich die Symptome ausschalte, ist das ein Schutz vor dem, was Menschen mit Demenz in ihrer Lebensweise zum Ausdruck bringen. Sie halten sich nicht an unsere rationalen Spielregeln, schon gar nicht an strikte Hygienevorgaben von Institutionen.

Menschen mit Demenz können sehr unmittelbar, impulsiv oder stupurös reagieren: die Freischärler des Alters gegen eine militärähnlich geführte Institution.

Während der Corona-Krise haben wir (wieder) erlebt, dass Psychopharmaka in massiver Weise off-label zur Ruhigstellung eingesetzt wurden. Das fiel einigen Institutionen gar nicht schwer, weil das entsprechende Behandlungsrepertoire von damals nur reaktiviert werden musste.

Wie haben Sie die letzten anderthalb Jahre Corona erlebt?

Corona hat wie durch ein Brennglas die Mechanismen von Ausgrenzung, Dämonisierung und Medikalisierung gezeigt.

Es wurde stark in Grundbedürfnisse und Rechte von Menschen mit Demenz eingegriffen.

Wie schnell das passiert ist, getragen von einer breiten Öffentlichkeit, fand ich beklemmend. Und ich war entsetzt über den dünnen rechtsstaatlichen Firnis über der Langzeitpflege und Behindertenarbeit. Gerade Menschen mit Demenz, die sich nicht an die Kontaktsperren-Spielregeln halten, hat man weggenommen, was für sie elementar bedeutsam war. Und das ohne Kompensation – wozu man als Ärztin oder Pfleger verpflichtet gewesen wäre.

Wie hätte man das kompensieren können?

Indem man den An- und Zugehörigen in Heimen zum Beispiel Mitarbeiterstatus einräumt. Der Infektionsschutz kann mit Testen und anderen Massnahmen gewährleistet werden.

Und die Heime sind gerade in dieser Ausnahmesituation auf die Unterstützung von Angehörigen und Ehrenamtlichen angewiesen. Dass die meisten Institutionen derart dichtgemacht haben, ist unverantwortlich.

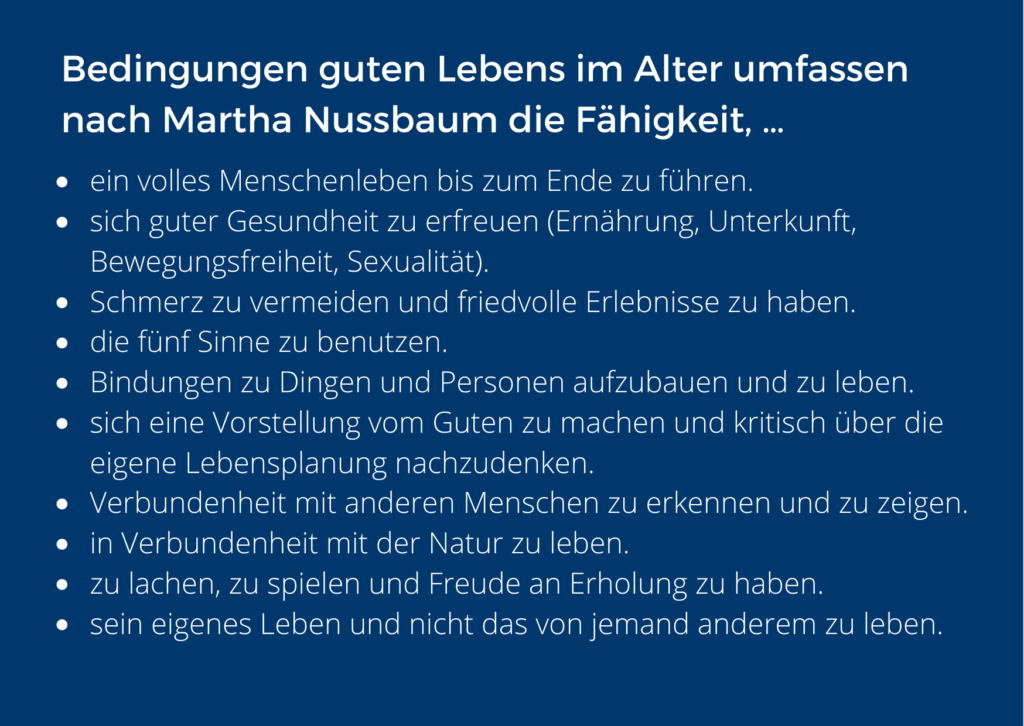

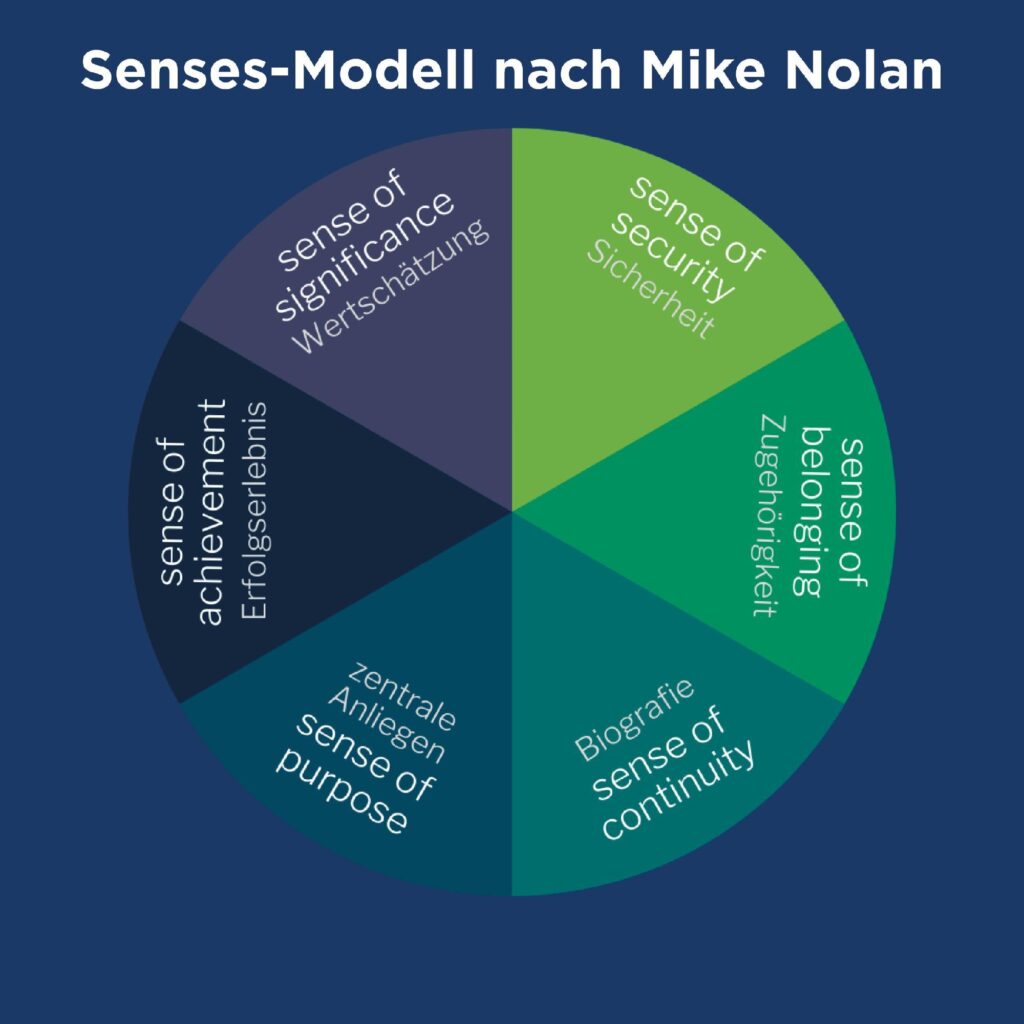

Pflegende haben die Verantwortung, für Bedingungen guten Lebens zu sorgen – damit Heimbewohner:innen das für sie Bedeutsame in ihrer Lebensführung verwirklichen können. Siehe Nolans Senses-Framework. Ein rein virologisch ausgerichtetes Regime ist dazu nicht in der Lage.

Sie haben mit weiteren Autor:innen das Dokument «Corona und Pflege: lessons learned» erarbeitet, herausgegeben vom Kuratorium Deutsche Altershilfe. Welche Lehren ziehen Sie aus Corona?

Wir müssen die Verantwortungsräume für Pflegefachpersonen erweitern. Nicht die Ärzt:innen sind für die Lebensgestaltung von Menschen mit Demenz massgeblich, sondern das Personal aus Pflege, sozialer Arbeit und Ehrenamtliche. Ihnen muss man auch institutionell in Krisensituationen die Verantwortung für die Gestaltung der Pflegeprozesse geben und sie mit Kompetenzen und Hilfsmitteln ausstatten.

Dann brauchen wir eine stärkere Selbstaufklärung der Professionellen. Mit welcher Bereitschaft pflegerische Prinzipien angesichts politischer Vorgaben über Bord geworfen wurden, war erschreckend.

Und die Pflege muss in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt werden. Es muss das Bewusstsein vorherrschen: «Das geht mich was an».

Warum?

In den nächsten Jahren werden 10 bis 20 Prozent allein aus Altersgründen aus der Pflege ausscheiden. 40 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland sind über 50 Jahre alt. Für Bayern bedeutet das, dass wir pro Jahr – bei besten Bemühungen für die Gewinnung und Erhaltung von Pflegenden – 1000 Pflegefachkräfte verlieren.

Wir können nicht darauf setzen, dass wir mehr Personal bekommen. Wir müssen Sorgeaufgaben zu einer Aufgabe der Gesellschaft machen.

Die Delegation an Institutionen und Profis allein trägt nicht. Viele Bürger:innen sind demenzerfahren. Auch junge Menschen nehmen oft Pflegeaufgaben wahr. Dieses Know-How muss man ernstnehmen und nicht meinen, mit starrem Qualitätsmanagement würde man das Problem in den Griff bekommen.